松美术馆·北京顺义

2025.9.13 – 12.4

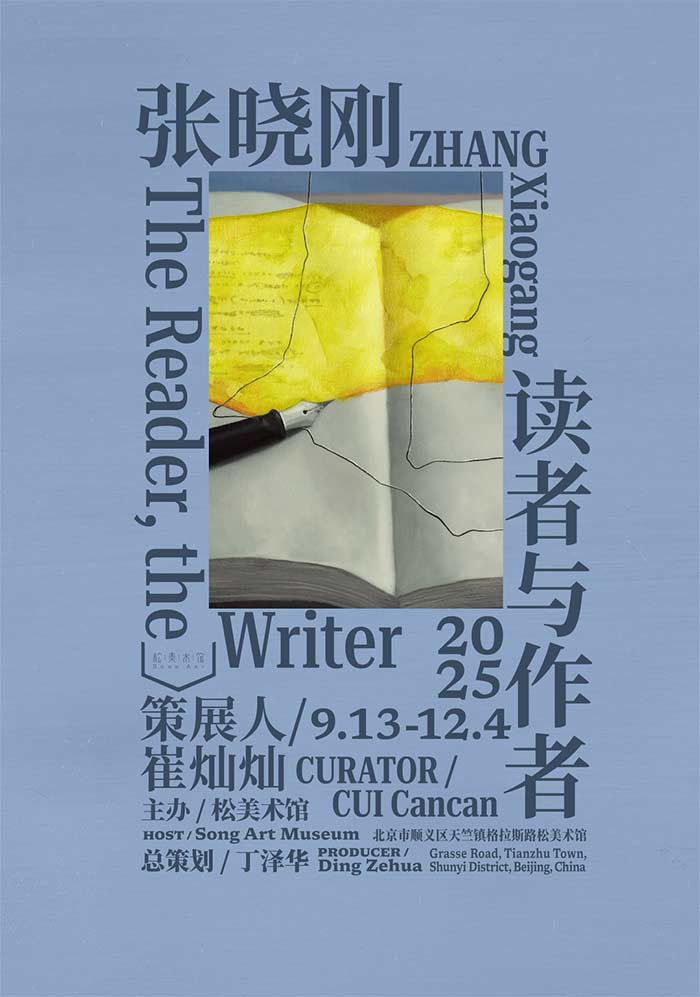

艺术家:张晓刚

策展人:崔灿灿

地址:北京市顺义天竺格拉斯路松美术馆

2025年9月13日,松美术馆隆重推出艺术家张晓刚的大型回顾性个展“读者与作者”。

展览由策展人崔灿灿策划,亦是张晓刚迄今为止最大型的个展。展览以张晓刚创作历程中“读者与作者”的双重身份,以时代、艺术史和个人的关系为核心命题,呈现张晓刚50年间独特的艺术轨迹。

展览涵盖绘画、纸本、装置、空间、书信、档案与草图等近400件作品,年份横跨1975至2025年。在展览结构上采用非线性的叙事逻辑,超现实主义的手法,聚焦张晓刚作品中反复出现的命题与情感联结。

读者与作者

“读者与作者”是展览的主题,也是展览最主要的线索。它以张晓刚艺术中不断转化的读者与作者的身份,个人与时代、艺术史的关系,呈现张晓刚50年间独特的艺术轨迹。

同时,展览以超现实主义的手法,半传记半研究的视角,寻找张晓刚创造的深入人心的图像背后,他植根于中国,对西方现代性的拓展和独树一帜的艺术语言,个人的故事、情感联结和心理世界。

这个大家庭的故事,从一个小家庭的宿命开始。展览以张晓刚的母亲开篇,讲述母亲留下的血缘、阴影,对他敏感、忧郁,独特心理结构的塑造。之后,1980年代,张晓刚生活在一个读者的时代,西方的哲学、文学、音乐、电影,东方神秘主义成为他的养分,他受到各种艺术风格的影响。同时,始于80年代集体的理想主义和个人独白的差异,现代性焦虑,存在与生命的意义又成为他一生的艺术主题。

直到1993年,“大家庭”的出现,标志着张晓刚真正“作者”时代的来临,和“中国作者”的成熟。他第一次以中国人内部的心理视角,描绘了肖像中的情感羁绊:个人与集体,光明与阴影,期盼与创伤,成为影响世界的时代图像。而他对图像性、平面性和灰色调的运用,也标志着中国当代艺术中图像学时代的开始。

多年后,“失忆与记忆”让时代的经验变成了作者的目光,张晓刚迎来了一个诗意的多重世界。他通过追忆过去,对“时代记忆”进行修正。他借助个人日记,失重涣散的镜头对瞬间与偶然性进行捕捉。张晓刚发展出一种全新的叙事性绘画:过去式、进行时、未来以非线性的方式,在同一时空中交织,以完成绘画中时间和空间的重塑。

之后,是几条更为漫长的线索:相隔40多年的“病的梦魇”和“蜉蝣日记”,讲述孤独、忧郁、死亡与悲剧的主题在他绘画中的反复,一个艺术与时代的读者,如何变成倾诉个人生命的作者。“物的辞典”聚焦张晓刚作品中不同形态的物品,描摹艺术和生活的紧密联系。“一次旅行”则象征着在地点、空间的变迁中,在现实和古老文明中,张晓刚如何一次次地汲取灵感与力量。

在张晓刚50年的艺术历程中,读者和作者反复切换:他在上个系列中像读者那样倾听个人与时代的颤音,又在下个系列中如作者般将它在艺术中识别、发展、赋形。在生活的方位、现代性焦虑、个人内心的情感与灵魂、存在与生命的意义等根本性命题上,他总是“进二退一”地往复,自述并重构过去的主题,以调整一个艺术家的在时代、艺术与个人间的“禹步”。

展览借由张晓刚独特的历程,展现了一条个人艺术家的道路:家庭的阴影,80年代的个人的觉醒、90年代中国与世界文化身份的链接、2000年后经济的兴起与跌落,如今价值的转移、迷失和分裂,这些都塑造了张晓刚的多重世界。他渴望在彼岸的沉思中漫游,却又挣扎于此,他困宥于外部的喧嚣与浮华中,却又极其肯定自己的内心世界。

张晓刚在中国近50年间的现实、文化和艺术的巨变中,始终在场,他不同阶段的探索可以被看作是一个整体,在同一个命题下的不断深入,并借此建立属于自己的环形城堡与谜团,以革新艺术中新与旧、内心与外部世界、读者与作者、个人与集体关系的思考。

文/崔灿灿

关于艺术家

张晓刚

张晓刚,1958年生于云南昆明,1982年毕业于四川美术学院绘画系油画专业,生活和工作在北京。

张晓刚作为来自中国的最有国际影响力的艺术家之一,其不断在作品中对身份和记忆的建构进行发问。他的绘画以个人经历和记忆为基础,以叙述性的画面场景表达人的经验、故事与情感。他将来自历史与现实、集体记忆和私人回忆的典型意象重组、并置在一起,将历史与记忆带入当下。自九十年代始,张晓刚运用冷峻内敛及白日梦般的艺术风格传达出具有时代特征的集体心理记忆与情绪。这种对社会、集体、个人以及家庭、血缘的悖谬式的呈现和模拟是一种从艺术、情感以及人生的角度出发的再演绎,具有强烈的当代意义,是当代艺术所蕴世故的中国情境的最佳体现。

张晓刚的作品曾展出于中国美术馆、圣保罗双年展(1994)、威尼斯双年展(1995)、亚太三年展(1996)、旧金山现代艺术博物馆、P.S.1当代艺术中心、光州双年展(2000)、古根海姆美术馆、香港M+艺术博物馆、波恩当代艺术博物馆、汉堡火车站当代艺术中心、西班牙圣塔莫妮卡当代艺术中心、国立俄罗斯博物馆、奥地利埃斯尔现代艺术博物馆、爱尔兰当代艺术博物馆、比利时当代艺术博物馆、新南威尔士美术馆、韩国三星美术馆、日本国立新美术馆、巴黎路易威登艺术中心、北京泰康美术馆、上海西岸美术馆、广东美术馆、青岛西海美术馆、北京尤伦斯当代艺术中心、北京松美术馆、北京民生现代美术馆、上海宝龙美术馆、深圳坪山美术馆等重要美术馆及机构。他的个展曾展出于芬兰萨拉希尔登博物馆、澳大利亚昆士兰美术馆、韩国大邱美术馆、捷克布拉格市立美术馆、北京今日美术馆、上海龙美术馆、昆明当代美术馆、成都复星艺术中心、武汉合美术馆、湖北美术馆等。他的作品亦被纽约现代艺术美术馆、纽约大都会博物馆、哈佛大学艺术博物馆、德国历史博物馆、纽约新美术馆、旧金山现代艺术博物馆、英国泰特当代美术馆、法国蓬皮杜艺术中心、法国路易威登艺术基金会、香港M+博物馆、日本福冈美术馆、日本Benesse House美术馆、澳大利亚堪培拉国家美术馆、悉尼白兔美术馆、新南威尔士美术馆、布里斯班昆士兰美术馆、韩国现代美术馆、韩国三星美术馆、北京泰康美术馆、上海美术馆、上海余德耀美术馆、上海龙美术馆、上海复星艺术中心、深圳何香凝美术馆等重要机构和个人收藏。