魔金石空间·北京798

20205.926 – 12.6

艺术家

黄安澜

地址

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街

刚搬去纽约时,我在 Chrome 上安装了一个插件,叫做 Just Not Sorry(别说抱歉)。顾名思义,软件会在用户说出“just”、“sorry”、“I am afriaid ”等委婉字眼时作出提醒,让行文保持果断。现在想来,在世间不受欺侮地向前走需要专业精神,而保持理直气壮(unapologetic)和果断是其重要部分。我的专业精神或许就是缺了这一块拼图,也正因此,一直都在反省,自己究竟长大了吗?怎么精神上还是惶遽不安的少女呢?朋友说是退行[1](regression),“你的心理代表了中国乃至世界,整个年轻一代的普遍状态。”

从孩提时代到少女时分,总是时时歉然(apologetic),这或许是“胆怯”或“瑟缩”的更体面说法。总在“大人”的世界里猎物般惶惶然;又在时间和尺度前自觉渺小,连最掷地有声的问询都只朝向内心。可课堂上、书本里,学习的是革命的话语,左翼的思想,纪念碑的形象。“你要讲意识形态的纠缠,或权力关系的纽结”——可这些是属于他人的。讲述他人的故事需要勇气,伦理,还有摆正自己位置的气魄。而我除了一颗看向自己的心,和暗自渴望“长大”的未来,什么也没有。

困顿之中,只能以自己的故事为出口。青春期的我在残酷面前不动声色,只一味仰望想象中的自己在挫败后成为偶像,好安置无处投递的爱意。但一味看向自己的倒影只是消极的自恋式重演,在受害者叙事中浇筑时间的牢笼,无法抵达所期冀的崇高。我的崇高在语言里,在意识形态许诺的幻想里——在宗教般的宁静中检视语言与死亡,在废墟和业已拆除的全球化符号下检视未曾兑现的许诺。而到了某一时间点,或许是年龄的焦虑追着我跑,继续在Fight or Flight[2]的选择下全身僵直,只是愚蠢的作壁上观而非天真,因此,我决心要成为长大并记述一切的小女孩,在为任何行为都理直气壮前,或是怀抱足够的慈悲和训练,能合乎伦理地讲述他人故事,甚至成为不可靠的叙述者[3]前,我至少可以是见证者,旁述者。

某个时刻,我意识到这个展览的所有影像,完整组成了一个成长故事(coming-of-age story):从自我到他人;从沉溺于软弱,到无法改变既有设置下的灵活转圜。趁二十九岁呈现这个展览,尚能名不正言不顺地扮演少女形象。一年前写:“我会从好女孩长成很好的大人吗?” 展览中的我尚且只能从女孩成为面对残酷不再心惊肉跳的女孩。可往后,我会成为怎样的大人呢?

[1] 在心理学中,“退行”是一种防御机制。指个体在面临压力或冲突时,回到早期发展阶段的行为方式和情绪反应。

[2] 战斗-逃跑-僵住-讨好是在遇到压力、恐惧或危险事件时产生的一系列自然生理反应。

[3] 不可靠的叙事者是一种叙事手法,指叙事者对事件的讲述并非完全可信,可能有意欺骗或无意中带有偏见。比如说谎、隐瞒信息,或偏颇视角,从而让读者对叙事的准确性产生怀疑。

文|黄安澜

海报设计|廖文熙

关于艺术家

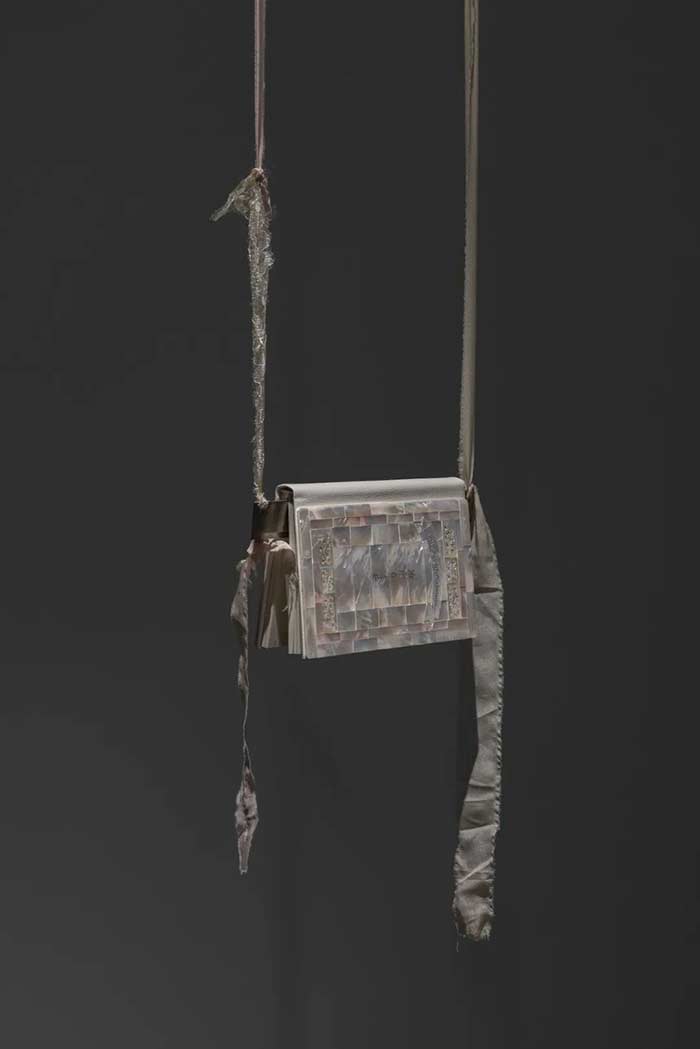

黄安澜,艺术家,写作者,1996年生于广州,在都市间候鸟般迁徙(伦敦、纽约、香港)。她游走于诗歌、哲学与地下文化之中,携一系列角色掠过巨大的悲悯。她的复调叙事交织着过去与未来、虚构与现实、崇高与荒诞、纯真与暴力,结合流动影像、装置、表演等各种媒介,将个体的生命经验注入宏大叙事或批判理论的缝隙中,以此转译时常共生的爱与伤害。

黄氏曾就读于香港城市大学创意媒体学院,香港大学文学与文化研究专业,帕森斯设计学院。其展览包括魔金石空间(个展,北京),香港歌德学院(双人展,香港),2024惠特尼双年展(纽约),上海当代艺术博物馆(上海)、 HART Haus(香港)、三影堂摄影艺术中心( 个展,厦门)等。她曾获得多个资助和驻留机会,其中包括Skowhegan绘画与雕塑学校。其写作和翻译发表于《虚词》、《SAMPLE样本》、《黑齿》、《别的女孩》等刊物和平台,首本双语诗集《殖民者之爱》于2022年出版。